Beit Uri ist ein Zuhause für die, die in unserer Gesellschaft bemitleidet und diskriminiert werden. Hier begleitet Lisa Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen durch ihren Alltag – in für uns unvorstellbaren Bedingungen.

Lisa in Afula, Foto: Lisa

Lisa ist 19 Jahre alt und seit dem 23. August 2023 in Afula, einer Kleinstadt im Norden von Israel. Hier arbeitet sie als deutsche Freiwillige in Beit Uri – einer Einrichtung für körperlich und geistig eingeschränkte Menschen. Sieben Wochen lang erlebte sie dort die schönste und lehrreichste Zeit ihres Lebens. Bis sich mit dem Terrorangriff der Hamas, einer islamistischen Terrororganisation, am 7. Oktober 2023 alles schlagartig verändern sollte. Krieg, Tod und Leiden haben einen dunklen Schleier auf das Leben in Israel gelegt. Und dann musste Lisa zurück. Herausgerissen aus der Welt, an die sie sich gerade erst richtig gewöhnt hat. Getrennt von ihrem Partner, Freund*innen und ihren Bewohner*innen zurück nach Deutschland. Mit medienMITTWEIDA spricht sie über ihre Arbeit und die Gründe, die sie veranlasst haben, nach Israel zurückzukehren.

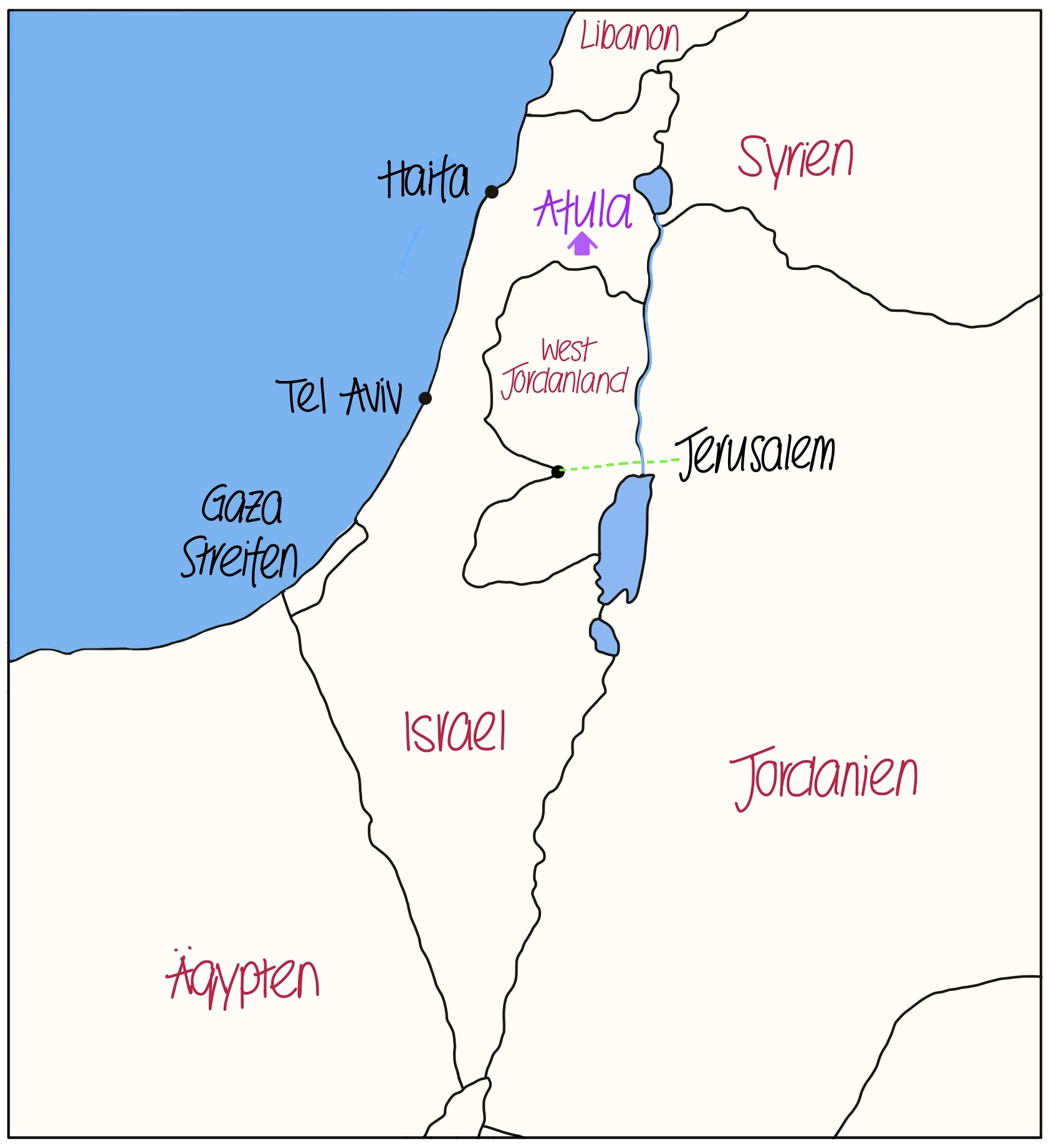

Landkarte von Israel, Grafik: Johanna Gerstenberg

Was hat dich motiviert, als Freiwillige nach Israel zu gehen?

Es war tatsächlich so, dass ich im April 2023 ziemlich unter Druck stand, was ich nach der Schule machen will. Ein Freiwilligendienst hatte für mich den Vorteil, dass ich mich noch nicht entscheiden muss, was ich studieren werde. Ich kann nach zwölf Jahren Schule und nur theoretischem Lernen auch mal praktische Erfahrungen sammeln. Und die Entscheidung für Israel ist mir dann relativ leicht gefallen. Ich war schon immer von dem Land fasziniert. Einerseits, weil es ein wichtiger Platz für die Bibel ist. Andererseits interessiere ich mich auch sehr für die unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Traditionen und die Landschaft. Israel ist ein Land, das ich schon immer kennenlernen wollte.

Außerdem bin ich ins Ausland gegangen, um unabhängiger zu werden. Ich hatte immer Angst, etwas Neues zu machen und auf mich allein gestellt zu sein. Doch ich wollte mir beweisen, dass ich das kann. Dass ich neue Dinge lernen und mich selbst verbessern kann. Allein in diesen siebeneinhalb Wochen, im letzten Jahr, konnte ich so viel für mich lernen. Natürlich war ich anfangs einsam und habe mich nach Zuhause gesehnt, besonders an den Abenden. Es waren noch keine anderen Freiwilligen da und ich hatte noch keinen Bezug zur Einsatzstelle. Da habe ich mich ohne richtigen Halt – ja auch einsam – gefühlt. Ich hatte einfach Angst, dass diese Gefühle nicht verschwinden. Aber ich muss sagen, dass sich das ganz schnell verändert hat. Als wir hier alles kennengelernt haben und so offen und warmherzig empfangen wurden, von den Mitarbeitenden und den Bewohner*innen, war es ganz einfach, sich hier wohlzufühlen und seinen Platz zu finden.

Das Schöne hier ist auch, dass nie zu viel von einem erwartet wird. Anfangs konnte ich ja noch kein Hebräisch sprechen und habe teilweise mit Google Übersetzer versucht, mich zu verständigen. Jetzt ist das überhaupt kein Problem mehr für mich. Und ich war auch nie auf mich allein gestellt, mit Bewohner*innen oder so. Es sind immer Worker*innen vor Ort, die sie kennen und uns anleiten. Wir sind hier wirklich nur die Freiwilligen und können ganz viele Dinge für uns selbst dazulernen.

Welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten hast du in deiner Einsatzstelle?

Von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr arbeiten die Bewohner*innen, angepasst an ihre Möglichkeiten und Interessen, in ganz verschiedenen Workshops. Diese werden von uns Freiwilligen und den Worker*innen betreut. Zum Beispiel: Keramik, Korbflechten, Nähen, Weben und Kerzen ziehen. Wir haben hier eine Holzwerkstatt und einen riesigen Park, den ich auch gerade betreue. In unserer Küche werden Lebensmittel vorbereitet, Kuchen gebacken und weiteres. Die Nachmittagsaktivitäten werden dann alleine durch die Freiwilligen gestaltet. Wir können uns Dinge überlegen, die wir gerne mit den Bewohner*innen machen möchten. Ich biete zum Beispiel Fahrrad fahren, Englischunterricht und Backen an. Ziel ist es, dass die Bewohner*innen einen normalen, organisierten und vielfältigen Alltag haben und nicht irgendwo gelangweilt herumsitzen. Dann helfe ich natürlich noch bei alltäglich anfallenden Aufgaben mit und unterstütze die Worker*innen.

Ein kleiner Einblick in die Workshops. Fotos: Lisa

Was kannst in Beit Uri lernen?

Gerade die Anfangszeit war sehr intensiv, aber insgesamt ist und war es sehr horizonterweiternd in Beit Uri zu sein. Es ist eine Bereicherung. Ich lerne so viele praktische Dinge in den Workshops, die man in der Schule niemals lernen würde. Hier lerne ich aktiv neue Dinge und forme neue Interessen. Ich hätte beispielsweise niemals in Deutschland angefangen, Hebräisch zu lernen. Ich bin freiwillig in Israel. Das ist mir wichtig zu sagen. Man kann hier so viel Spaß haben und ich sehe die Bewohner*innen einfach nur als Menschen an. Es ist eine tolle Erfahrung, die mir einen anderen Blick auf Dinge gibt, vor denen ich früher Angst hatte oder bei den ich ein schlechtes Gefühl hatte.

Ich habe das Gefühl, dass diese spezielle und gemeinsame Arbeit die unterschiedlichsten Menschen verbindet. Hier ist kein Konflikt aufgrund unterschiedlicher Religionen oder Nationalitäten spürbar. Alle verfolgen das gleiche Ziel, den Bewohner*innen ein schönes Leben zu ermöglichen.

Dann hat sich alles in Israel verändert. Du wurdest regelrecht aus deinem Alltag herausgerissen. Wie hast du den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 wahrgenommen?

An dem Wochenende befand ich mich gerade mit anderen Freiwilligen und deren Familien am See Genezareth. Wir sind Freitagmorgen hingefahren und haben da übernachtet. Samstagmorgen haben wir dann erfahren, dass es diesen Terrorangriff auf das Festival gab. Da habe ich das erstmal überhaupt nicht als etwas wahrgenommen, was mich irgendwie betreffen könnte. Erst nach ein paar Minuten habe ich mitbekommen und verstanden, dass etwas nicht stimmt. Ich habe an den Reaktionen der Israelis um mich herum eine starke Unruhe bemerkt. Sie haben telefoniert. Mit Freunden und Familie, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und immer mehr habe ich dann diese Fassungslosigkeit mitbekommen, die auch mit jeder Sekunde stieg. Es kamen ja glaube ich minütlich immer mehr Informationen heraus, über das, was eigentlich passiert ist und auch zu dem Zeitpunkt noch am Laufen war. Und dann habe ich wirklich realisiert, dass das hier gerade eine Ausnahmesituation ist. Das wurde uns später auch bestätigt. Wir deutschen Freiwilligen konnten überhaupt nicht einschätzen, was jetzt normal ist und was nicht. In Israel gibt es immer Spannungen und Konflikte, die ausbrechen können. An manche Sachen sind die Leute hier mittlerweile gewöhnt, das wurde uns zumindest so berichtet. Bis uns eben gesagt wurde, dass es auch für die Israelis absolut nicht normal ist. Dass sie so etwas noch nie erlebt haben.

Wie verlief deine Rückführung nach Deutschland?

Wir sind in der ersten Woche des Krieges ausgereist und ich wollte einfach nicht zurück, weil ich mich hier so wohlgefühlt habe. Und so blöd wie das jetzt klingt, ich habe so an diesem Ort gehangen und an dem, was mir dieser Ort gegeben hat. Gerade in den ersten Wochen, die so intensiv waren. Ich wäre wirklich fast hier geblieben, wenn ich nicht an meine Organisation gebunden gewesen wäre, die ja alle deutschen Freiwilligen zurückholen musste. So mit dieser Entscheidung zu gehen, war sehr schwierig für mich. Ich wollte bei meinen Freund*innen bleiben, die ihr Land ja nicht einfach so verlassen können und wollen. Und dann hieß es abwarten, was das Auswärtige Amt in Deutschland sagt, wie sie die Lage einschätzen. Wir sollten unsere Sachen packen, falls wir ausreisen müssen. Flüge und Sammelpunkte mussten organisiert werden, damit wir sicher zum Flughafen in Tel Aviv kommen. Doch das Schlimmste für mich waren die ganzen Alarme und Sirenen. Ich saß in einem Zoom Meeting mit anderen Freiwilligen und meiner Organisation, als in Jerusalem ein Terroralarm losging. Die Freiwilligen vor Ort mussten in ihre Bunker und Shelter flüchten. Da habe ich ziemlich Angst bekommen, dass es in Afula auch dazu kommt. Was letztendlich auch passiert ist. Zwar nur ein Übungsalarm von Israel aus, aber ich bin trotzdem in Panik ausgebrochen.

Am Tag meiner Rückreise bin ich mit zwei anderen Freiwilligen, in einem Taxi nach Tel Aviv gefahren. Tel Aviv stand zu diesem Zeitpunkt unter starkem Raketenbeschuss und ich hatte große Angst, dass mir jetzt etwas passiert. Und ich wollte auf keinen Fall auf offener Straße, ohne Schutzraum einen Angriff erleben. Weshalb ich die Einsatzstelle auch nicht verlassen wollte. Afula war kein wichtiger strategischer Angriffspunkt und durch die Schutzräume und Bunker habe ich mich sehr sicher gefühlt. Als wir den Flughafen dann sicher erreicht haben, konnten wir mit einem der durch Deutschland organisierten Lufthansa Flügen ausreisen. Mit dem Ersten sogar, am Donnerstag. Unsere Organisation war sehr froh, dass sie diese Plätze für uns Freiwillige ergattern konnten. Die Buchung der Flüge war ein riesiges Chaos. Man hing für Stunden in Telefonhotlines und Warteschleifen, manche sind gar nicht durchgekommen. Ich weiß noch, wie ich irgendwann einfach aufgegeben habe. Deshalb war es dann auch mein Glück, dass wir als Gruppe unseren Flug bekommen haben. Als wir zurückgeflogen sind, war ich erleichtert, dass wir den israelischen Luftraum ohne irgendwelche Zwischenfälle verlassen haben. Wir sind dann in München gelandet und meine Eltern haben mich abgeholt. Ich war einfach nur froh, sie in meine Arme schließen zu können und sicher angekommen zu sein. Trotzdem habe ich mir nach einiger Zeit immer wieder die Frage gestellt, wann ich wieder zurück kann. Da war mir jedoch das Ausmaß des Konfliktes noch absolut nicht bewusst. Ich meine, die Vollreisewarnung besteht ja nicht umsonst bis heute.

Anfangs hatte ich noch Kontakt mit ein paar Leuten in Israel. Dieser ist aber nach einiger Zeit eingeschlafen, auch weil wir uns noch nicht so gut kannten. Ich wusste, den Menschen in meiner Einsatzstelle geht es okay. Das Leben musste für sie weitergehen. Was ich weiß ist, dass alles, was seit dem 7. Oktober 2023 passiert ist, in den Menschen eine blutende Wunde hinterlassen hat.

Aus welchem Grund hast du dich entschieden, nach Afula zurückzukehren?

Es sind persönliche Gründe, warum ich wieder zurückgekommen bin. Auf der einen Seite natürlich die Einsatzstelle. Beit Uri ist ein ganz besonderer Ort für mich. Einerseits durch diese ganz bestimmte Arbeit, seine Bewohner*innen und die Gemeinschaft, die diesen Ort verbindet. Es ist ein ganz besonderer Ort, den man hier nicht einfach so auf der Straße auffinden würde. Aber nach all der langen Zeit in Deutschland, wo ich immer zurück wollte, nicht durfte und konnte, war am Ende mein Freund der größte Grund, dass ich zurückgegangen bin. Ihn habe ich hier vor Beginn des Krieges kennengelernt.

Seit dem 13. März 2024 bist du nun wieder in Israel. Was hat sich verändert und wie gehst du damit um?

Zum einen ist die Terrorgefahr einfach viel größer. Mir ist klar, dass jederzeit und überall etwas passieren kann. Aber das darf einen nicht zu sehr beeinflussen, da das Leben weitergehen muss. Was ich weiß oder irgendwann mitbekommen habe, ist, dass Worker*innen in der Einsatzstelle fehlen. Sie wurden als Soldat*innen eingezogen, als der Konflikt im Oktober ausbrach. Deswegen müssen die anderen Worker*innen viel mehr und länger arbeiten. Das Leben hier ist aber nicht mit Gaza zu vergleichen. Hier ist es recht normal.

Ich spüre natürlich, dass die aktuelle Lage extrem ist. Ich kenne viele Leute, die selbst von dem Konflikt betroffen sind oder Leute kennen, die als Geiseln genommen oder getötet wurden. Und selbst heute ist man nicht sicher vor Luftangriffen oder Ähnlichem. Vor rund zwei Monaten, am 14. April, wurden ganz viele Raketen vom Iran auf Israel gefeuert. Es wurde wieder Raketenalarm ausgelöst und wir mussten für rund 20 Minuten Schutz in unseren Sheltern aufsuchen. Und das löst dann natürlich seltsame Gefühle in einem aus, auch wenn ich mich durch das israelische Raketenabwehrsystem relativ sicher fühle. Aber im Vergleich zu vor dem Krieg habe ich mehr Angst, das Gelände der Einsatzstelle zu verlassen, um beispielsweise spazieren zu gehen. Ich muss immer damit rechnen, dass es plötzlich zu einem Luftangriff kommt und ich nicht rechtzeitig oder gar keinen Shelter finde. Dieses freie Bewegen, alleine irgendwo hingehen oder überhaupt zu Reisen, das steht unter einem ganz anderen Blickwinkel, als vor dem Krieg.

Man kann nicht auslöschen, was passiert ist. Es ist nicht nur in den Köpfen der Menschen. Man sieht es auch auf den Straßen. Mir wurden zum Beispiel ein, zwei Häuser gezeigt, an denen T-Shirts hängen, die schwarz und rot bemalt wurden, um Blut und Leid darzustellen. Mir wurde erklärt, dass das ein Zeichen der Familie ist, dass sie einen Menschen verloren haben oder er noch immer in Gefangenschaft ist. Dann sieht man auf öffentlichen Plätzen und an Bushaltestellen Plakate, mit Bildern der Opfer, die durch die Hamas getötet oder als Geiseln genommen wurden. Auch Plakate mit Fotos und dem Spruch „let them go now“ sind ganz verbreitet. Also diese Aufforderung, die sich auf die Freilassung der Geiseln bezieht.

Und dann war vor ungefähr zwei Wochen, am 14. Mai 2024, der israelische Unabhängigkeitstag. Da gibt es normalerweise Feuerwerk, wie wir es von Silvester kennen. Jedoch fand das dieses Jahr nicht statt. Gerade an diesem Tag war es den Menschen nicht nach Feiern zumute, da man schlecht seine Unabhängigkeit feiern kann, wenn sich immer noch Israelis in Gefangenschaft befinden. Das ist das, was ich so mitbekomme.

Was sind Aspekte, die du aus deinem Freiwilligendienst mitnimmst?

Es ist wirklich ganz viel. Es fällt mir vielleicht nicht jeden Tag direkt auf, aber wenn ich darüber nachdenke, fallen mir so viele Dinge ein. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wie ich mich hier als Freiwillige sehe. Ich unterstütze die Bewohner*innen, bin aber eben auch keine Retterin. Die Leute würden ja auch ohne mich weiterleben. Und im Gegenteil lerne ich eben auch ganz viel. Mit den Leuten, aber auch von den Leuten.

Ansonsten gibt es viele einzelne Momente, die mir irgendwo die Augen öffnen. Die mich glücklich machen und mich berühren. Ich hatte vorher eher einen negativen Blick auf alles. Ich habe sehr viel Mitleid für die Menschen empfunden. All das, was man als Behinderung oder Krankheit bezeichnet, klingt immer so schnell negativ. Das ist es gar nicht. Mein Blick wurde hier in eine positive Richtung gelenkt. Ich bin viel offener jetzt. Mir ist bewusst geworden, dass jede*r mit Sachen zu kämpfen – und jede*r eigene Stärken hat. Es ist wichtig, dass man die Menschen einfach als Menschen sieht. Mittlerweile habe ich weniger oder gar keine Berührungsängste mehr, was den Umgang mit körperlich oder geistig eingeschränkten Menschen angeht. Jetzt klingt es fast seltsam, dass ich überhaupt welche hätte haben können. Man kann nur daran wachsen und lernen, einfach aufgeschlossener zu sein. Für diesen Teil der Welt und die Menschen, die hier leben. Beit Uri ist so ein ganz besonderer Ort – aber trotzdem keine andere Welt, sondern ein Teil unserer Welt.

Ich bin jetzt noch bis mindestens März 2025 hier. Vielleicht verlängere ich aber auch noch einmal bis Juli. Danach möchte ich studieren, Soziale Arbeit oder vielleicht Psychologie. Aber jetzt lebe ich erst einmal im Augenblick.

Text/Grafik: Johanna Gerstenberg, Titelbild/Fotos: Lisa