Während meine Gedanken rasen, spüre ich meinen viel zu schnellen Herzschlag. Um mich herum ist alles still. Viel zu still. Trotzdem ist mein Kopf laut. Ich nehme einen weiteren tiefen Atemzug und versuche, meine Gedanken wie Wolken an mir vorbeiziehen zu lassen. Automatisch balle ich meine Hände zu Fäuste und nehme das Polster wahr, auf dem ich sitze. Alles ist gut, ich bin sicher — es existiert nur der gegenwärtige Augenblick.

Digitale Medien, Inflation, Krieg und ständige Erreichbarkeit: Wir leben in einer Welt, die von Lärm, Unruhe und Stress geprägt ist. Entschleunigungs-Methoden scheinen vor diesem Hintergrund eine immer größere Rolle zu spielen. Im Netz, insbesondere auf Social Media, häufen sich Beiträge und Tipps rund um das Thema Selfcare. Eine besonders wirkungsvolle Methode soll hierbei die Praxis der Achtsamkeit darstellen.

Achtsam zu sein beschreibt die Fähigkeit, das Hier und Jetzt bewusst und mit allen Sinnen zu erfahren. Unter anderem soll die bewusste Wahrnehmung des gegenwärtigen Moments stressmindernd wirken und die körperliche Gesundheit sowie das seelische Wohlbefinden verbessern. Es gibt verschiedene Methoden und Übungen zur Förderung der Achtsamkeit, beispielsweise gehören hier Yoga, Gebete und Meditation dazu.

Achtsam leben? Kein Problem!

Um herauszufinden, wie Achtsamkeit auch mein Leben beeinflussen kann, habe ich mich auf einen Selbstversuch eingelassen. Zehn Tage lang waren Achtsamkeitsübungen Teil meines Alltags. Das bedeutete für mich: tägliche Meditation, regelmäßige (Smartphone-)Pausen, Tagebuch führen und alltägliche Tätigkeiten – die man sonst oftmals unbewusst oder gedankenverloren durchführt – wie Essen und Zähne putzen achtsam durchführen. Achtsame Rituale wie diese findet man im Internet und in Bücher über Achtsamkeit zuhauf. Geführte Meditationen findet man auf Streamingdiensten und YouTube. Zudem gibt es mittlerweile auch viele Apps (beispielsweise 7mind und calm), die Meditationen und Achtsamkeitsübungen in einem, meist kostenpflichtigen, Abo zur Verfügung stellen.

Vor meinem Experiment hat Achtsamkeit nur eine geringfügige Rolle in meinem Alltag gespielt. Zwar häuften sich die Beiträge über Meditation und Achtsamkeit in meinem YouTube- und Instagram-Feed, allerdings schenkte ich diesen wenig bis keine Beachtung. Ich hatte schlichtweg keine Zeit und keinen Nerv, mich hinzusetzen und nichts zu tun — zumindest glaubte ich das.

Anhand von Blogartikeln über das Thema sowie YouTube-Videos stellte ich mir eine eigene Achtsamkeits-Routine zusammen. Während ich mir meine neue Routine auf ein Blatt Papier notierte, zuckte ich gelassen mit den Schultern. Was sind schon fünf Minuten Meditation am Morgen? Das wäre doch gelacht. Auch Schreiben, spazieren gehen und essen ohne jegliche Ablenkung — ein Kinderspiel, dachte ich.

Stille, die verrückt macht

Bereits am ersten Tag meines Selbstversuches wurde mir klar, dass ich mich gewaltig getäuscht hatte. Mein Wecker klingelte sieben Uhr. Normalerweise hätte ich vor dem Aufstehen und Fertigmachen noch meine WhatsApp-Nachrichten gecheckt und kurz durch meinen Instagram-Feed gescrollt. Nicht sofort nach meinem Handy zu greifen, fühlte sich merkwürdig und ungewohnt an. Stattdessen setzte ich mich im Schneidersitz auf mein Bett und versuchte zu meditieren. Mit geschlossenen Augen ließ ich meine Gedanken an mir vorbeiziehen. Ich nahm die Matratze wahr, hörte die Autos auf der Straße und konzentrierte mich auf meine Atmung. Bereits nach einer halben Minute wurde ich zunehmend unruhig. Meine Gedanken waren wild und ungeordnet. Zudem stieg der Drang, aufzustehen und meinen Tag zu starten. Als ich nach drei Minuten schließlich aufgab, stellte ich mir die Frage: Wie soll ich das zehn Tage lang aushalten?

Was es mit dem Achtsamkeits-Hype auf sich hat, erzählt Dr. med. Malte Thormählen, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, medienMITTWEIDA in einem Interview: „Zum einen liegt das daran, dass Achtsamkeit wissenschaftliche Beachtung fand, weil es über mehrere Seiten in die medizinische Landschaft Einzug erhielt. Einer der bekannten Pioniere ist Jon Kabat-Zinn, der vor mittlerweile 40 Jahren das „MBSR“-Format entwickelte und die Kurse an der University of Massachusetts chronisch kranken Patienten angeboten hat.“

MBSR

MBSR (Mindfulness-based stress reduction) ist ein achtwöchiges Achtsamkeitsprogramm, das in den 1970er-Jahren von dem Molekularbiologen Dr. Jon Kabat-Zinn entwickelt wurde. Das Programm hat weltweit in allen Gesundheitssektoren, pädagogischen und sozialen Einrichtungen sowie in Unternehmen Anwendung gefunden. MBSR beruht auf meditativen Übungen und greift auf Ansätze aus der modernen Psychologie und der Stressforschung zurück. In den angeleiteten Meditationskursen erlernen die Teilnehmer mehrere Methoden der Meditation. Sie konzentrieren sich beispielsweise auf ein Aroma, beobachten ihre Gedanken und versuchen ihren Körper besser wahrzunehmen. Ziel dieser Übungen sind Selbsterkenntnis, inneres Gleichgewicht und Ruhe.

Aufgrund der zahlreichen Weiterentwicklungen im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereich kämen bestimmte Dinge im menschlichen Dasein heutzutage einfach zu kurz. „Daraus entsteht vielleicht ein Bedarf, uns gut um uns selbst zu kümmern. Und genau damit kommen wir oft nicht hinterher, wenn unsere Gesellschaft und die Anforderungen an uns wachsen“, erläutert Dr. med. Malte Thormählen.

Die Schönheit alltäglicher Dinge

Die darauffolgenden Tage meines Selbstversuches verliefen ähnlich. Meditation fiel mir noch immer schwer, doch gleichzeitig freute ich mich jeden Morgen darauf. Dadurch, dass ich mein Gehirn nicht sofort mit Reizen bombardierte, hatte mein Tag von Beginn an mehr Struktur. Mein Morgen begann nicht mit aufwühlenden WhatsApp-Nachrichten und Vergleichen auf Instagram. Zum ersten Mal machte ich mir bewusst Gedanken über das Essen auf meinem Teller und nahm Kleinigkeiten schneller wahr. Vieles, was ich vorher als selbstverständlich angesehen hatte, war es nicht mehr. Einzelne Tätigkeiten, die ich vorher parallel zu anderen gemacht habe, erreichten eine ganz neue Intensität. Selbst Spaziergänge wurden zu einer neuen Erfahrung. Statt am Handy zu sein, beobachtete ich die Vögel, spürte den Wind in meinen Haaren und bewunderte die geballte Schönheit der Natur.

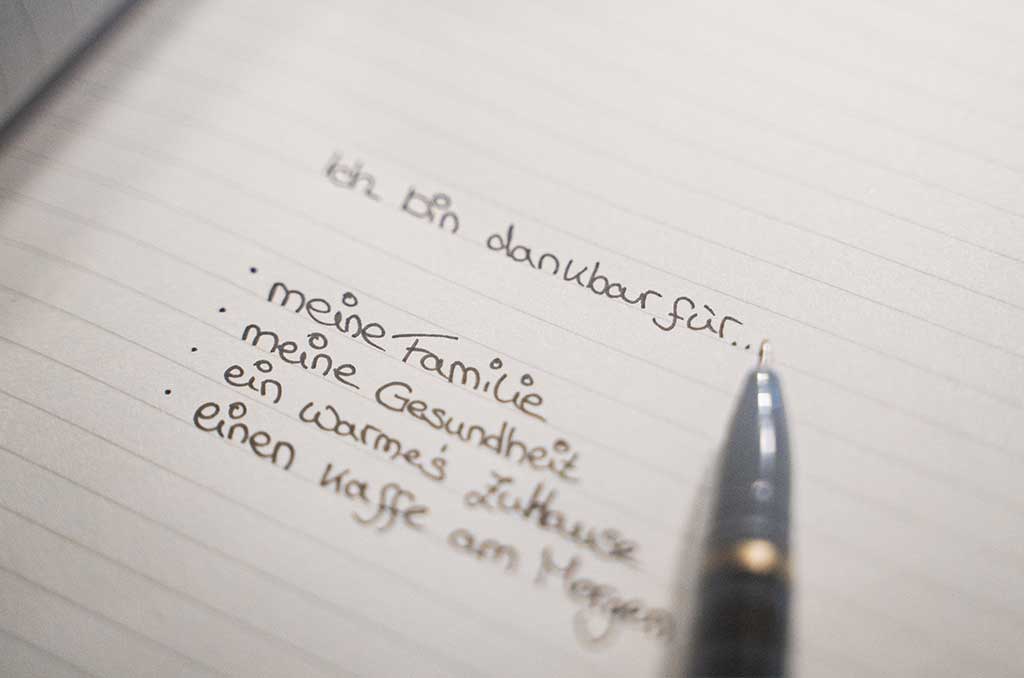

Neben dem täglichen Meditieren und bewusst achtsamen Momenten im Alltag führte ich ein Tagebuch über meine Gefühle und Gedanken. Nach jeder Meditation oder am Abend schrieb ich auf, was mir durch den Kopf ging. Außerdem verfasste ich eine Liste mit Dingen, für die ich an dem Tag dankbar war. Dies waren etwa Aktivitäten mit Freunden, eine gute Mahlzeit, Gesundheit, aber auch kleine Momente wie das gemeinsame Lachen mit meiner Mutter oder das Schnurren meines Katers. Ich schrieb alles auf, was mich berührt hatte und mir das Gefühl gab, im Hier und Jetzt zu sein.

Dr. med. Malte Thormählen erklärt mir zu diesem Thema: „Wenn wir Dankbarkeit formal üben, ist immer die Frage: Von welcher Tiefe kommt diese Dankbarkeit? Wenn ich dafür dankbar bin, dass die Tante mir ein Paar Socken geschenkt hat, dann ist das wahrscheinlich nicht so wirksam, wie wenn ich im Wald stehe und denke: ‘Wow, ist das schön.’ Oder wenn man dankbar dafür ist, auf diesem Planeten zu sein und auf ihm wandeln zu können.“

Tägliche Dankbarkeitsliste, Bild: Melissa Berthold

Achtsamkeit als Wundermittel?

Die Zahl der wissenschaftlichen Untersuchungen, die die positive Wirkung von Achtsamkeit auf die Gesundheit belegen, steigt stetig. So untersuchten dänische Wissenschaftler vom Universitätskrankenhaus Aarhus 21 Studien zu MBSR und MBCT, zu denen jeweils ein Stressabbau-Programm nach Kabat-Zinn sowie eine Cognitive Therapy für die Behandlung von Depressionen gehörten. Die Ergebnisse zeigten, dass MBSR die mentale Gesundheit fördern kann und entspannend und beruhigend wirkt. Darüber hinaus hatte die Methode eine positive Wirkung auf die Lebensqualität von Patienten mit körperlichen Beschwerden.

MBCT

Das mindestens acht Wochen dauernde Programm „Mindfulness Based Cognitive Therapy“ (MBCT) ist eine kognitive Therapie, die Rückfälle nach einer depressiven Phase vermindern soll. MBCT ist eine wertvolle Unterstützung bei Stress, Burnout, Ängsten und Schmerzen. Das Training soll Teilnehmer dazu befähigen, innere Zustände, die auf eine erneute Depression hindeuten können, früher zu erkennen, um sich von diesen lösen zu können.

Am vierten Tag meines Selbstversuches gelang es mir, sieben Minuten am Stück zu meditieren. Zwar verspürte ich bei aufkommenden negativen Gedanken eine starke Unruhe, lernte aber zugleich, eine beobachtende Perspektive einzunehmen.

„Die meisten unserer Gedanken sind ja eher negativ. Und wenn wir diese volle Breitseite haben, vielleicht auch mal im Rahmen einer Depression, dann wollen wir die natürlich am liebsten loswerden“, erläutert mir Dr. med. Malte Thormählen. Der Glaube, dass Achtsamkeit negative Gedanken vertreiben würde, sei ein großer Irrtum. Bei der Achtsamkeit ginge es vielmehr darum, zu lernen, negative Gedanken nicht mehr direkt als wahr anzunehmen, indem man Abstand zu ihnen gewinnt.

Gefühle wie Angst, Trauer und Wut zuzulassen, statt sich gegen sie zu wehren, hilft, sie wieder loszulassen. Akzeptanz gehört zu den Grundsätzen der Achtsamkeit und beschreibt die Fähigkeit, das Unabänderliche (Dinge, Personen, Ereignisse) anzunehmen, selbst wenn es nicht unseren Vorstellungen oder Wünschen entspricht.

Achtsamkeit ist ein aufmerksames Beobachten, ein Gewahrsein, das völlig frei von Motiven oder Wünschen ist, ein Beobachten ohne jegliche Interpretation oder Verzerrung.

Achtsamkeits-Achterbahnfahrt

Doch nicht immer verlief mein Selbstversuch reibungslos. Jeder Tag war anders. Es gab Tage, an denen es mir problemlos gelang, achtsamer zu sein. Sowohl die Meditation als auch achtsames Spazieren, Zähne putzen und Essen fielen mir an diesen Tagen leicht. Doch gelegentlich stellten sich mir die Arbeit, Stress und unerwartete Ereignisse in die Quere. Manchmal waren meine To-do-Listen so lang, dass sich der achtsame Start mehr wie eine zusätzliche Pflicht als eine Bereicherung anfühlte. So ließ ich einige achtsame Aktivitäten an diesen Tagen ausfallen oder verurteilte mich dafür, doch morgens zu meinem Handy gegriffen zu haben, statt sofort zu meditieren.

Das Streben zur Perfektion kann ein großes Hindernis sein, wenn es darum geht, mehr Achtsamkeit in das eigene Leben zu integrieren. „In einer Leistungsgesellschaft neigen wir dazu, erfolgreiche*r Meditierer*in werden zu wollen“, beschreibt Dr. med. Malte Thormählen. „Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass sich die Leute oft verurteilen und sehr kritisch mit sich sind, wenn etwas nicht so funktioniert.“

Statt zu selbstkritisch mit sich umzugehen, müsse man den Druck herausnehmen. 15 bis 20 Minuten täglich Achtsamkeit zu üben, reiche für den Anfang schon aus. Auch gelegentliche Pausen seien wichtig.

Diesen Tipp nahm ich mir zu Herzen. Anstatt mich zu verurteilen, versuchte ich an den darauffolgenden Tagen, mir gegenüber mitfühlender zu sein. Dadurch spürte ich, wie Druck von mir abfiel. Statt mich zu übernehmen, probierte ich, mir mehrmals täglich 15 bis 30 Sekunden Zeit zu nehmen, um aus meinem Kopf in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Während ich beispielsweise mit dem Auto zur Arbeit fuhr, atmete ich tief ein und aus, nahm das Polster und das Lenkrad wahr. Langsam beruhigten sich meine Gedanken. Ich war hier — sicher in meinem Auto, nicht in der Zukunft.

Das Geschenk des gegenwärtigen Moments

Der letzte Tag meines Experiments stand bevor. Mein Tagebuch war gefüllt mit meinem täglichen Gedankenchaos und dankbaren Momenten. Mir fiel auf, dass ich im Laufe des Selbstversuches täglich mehr Dinge bewusst wahrgenommen habe, die ich vorher übersehen oder ignoriert hatte. So nahm ich immer öfter von selbst eine Vogelperspektive ein. Ich achtete verstärkt auf meine Gedanken und Gefühle, ohne sie direkt zu bewerten. Ich akzeptierte sie einfach — und erlaubte ihnen damit, sich von selbst wieder aufzulösen.

Als ich meinen letzten Gedanken am Abend des zehnten Tages in meinem Notizblock festhielt, endete mein Selbstversuch. Doch dies bedeutet nicht, dass Achtsamkeit kein Teil meines Lebens mehr sein wird. Im Gegenteil: Das Experiment hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, mir selbst und dem gegenwärtigen Augenblick mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu schenken.