Ein einzelner Programmpunkt, ein fehlender Name, eine Entscheidung hinter den Kulissen. Hochschulen gelten als Orte der Gleichberechtigung. Vieles an ihnen wirkt selbstverständlich. Erst bei genauerem Hinsehen zeigt sich, wie stark diese Selbstverständlichkeiten den Alltag prägen — und für wen sie Vorteile oder Grenzen bedeuten.

Das TV-Studio ist voll besetzt, als zwei Studentinnen das Medienforum Mittweida 2025 eröffnen. Sie begrüßen das Publikum, stellen die Speaker des ersten Panels „AI Future Trends“ vor — und führen durch das Programm. Danach übernimmt Prof. Dr. Alexander Marbach das Q&A. Für die meisten im Publikum scheint das auch normal. Doch was sie nicht wissen: An seiner Stelle hätte ursprünglich eine Professorin moderieren sollen. Noch Wochen zuvor war sie fest einkalkuliert – bis sie ihre Teilnahme nach einem Blick auf das Gesamtprogramm zurückzog. Damit verschwand auch das, was ihre Anwesenheit verändert hätte: eine weibliche Stimme auf der Bühne. Denn ein Blick auf den ersten Kongresstag zeigt: Kein Panel, kein Talk, kein einziger Programmpunkt ist mit einer Frau besetzt. Eine Lücke, die nur deshalb nicht auffällt, weil sie so gut in das Gesamtbild deutscher Hochschulen passt: männlich geprägt, historisch gewachsen und allzu selten hinterfragt.

Was auf dieser Bühne wie ein Detail erscheint, verweist auf ein größeres Gefüge. Hochschulen verstehen sich als Orte der Aufklärung, Chancengleichheit, Neutralität und des Fortschritts. Doch auch sie reproduzieren gesellschaftliche Machtverhältnisse. „Selbst in Laboren, selbst in Naturwissenschaften, ist Wissen eben nicht rein objektiv und neutral, sondern immer geprägt von den Personen, die diese Wissenschaft ausführen“, erklärt die Sozialwissenschaftlerin Johanna Leinius in einem Vortrag an der Uni Frankfurt. Diejenigen, die Zugang, Einfluss und Deutungshoheit besitzen, bestimmen, welches Wissen entsteht.

Hochschulen bilden die Gesellschaft also nicht nur ab. Sie formen sie mit. Dabei sind Machtausübung, Grenzüberschreitungen, akademisches Gatekeeping und Diskriminierung kein Randphänomen, sondern scheinen strukturell begünstigt. Während große Hochschulen allmählich darüber forschen, fehlen an kleineren Standorten belastbare Daten. Deshalb folgt dieser Beitrag den Menschen, die in diesem System studieren, lehren, organisieren — und der Frage, wie Macht, Geschlecht und Sicherheit an deutschen Hochschulen verteilt sind. Denn ein nicht besetzter Stuhl auf einer Bühne ist selten Zufall.

Ein systematisches Problem

Knapp drei Millionen eingeschriebene Studierende zählt das Statistische Bundesamt inzwischen in Deutschland. Hochschulen sind Ausbildungsstätten, Forschungsorte, Arbeitgeber, politische Räume. Orte, an denen junge Erwachsene lernen sollen, Verantwortung zu übernehmen, Kritik zu äußern und wissenschaftlich zu argumentieren. Orte, die sich selbst gern als progressiv begreifen. Doch die Realität zeigt ein ambivalentes Bild — insbesondere der Fall um die Humboldt-Universität Berlin.

Nachdem anonyme Beschuldigungen über einen Geschichtsdozenten öffentlich wurden, der 26 Jahre lang gegenüber Angestellten und Studierenden verbal und physisch übergriffig gewesen sein soll, brachte eine mediale Welle weitere Anschuldigungen hervor. Daraufhin veröffentlichten Studierende 2023 den hu-Lagebericht als „eine Momentaufnahme in einer langen Universitätsgeschichte (…), in der eine Kultur des Schweigens viel zu lange ungebrochen blieb“. Die Hälfte der Befragten gab an, erlebt zu haben, wie Dozierende ihre Machtposition missbräuchlich nutzten. Die Vorwürfe reichen vom Ignorieren kritischer Beiträge, unsachlichem Feedback oder Bloßstellung über das grundlose Nichtgewähren von Nachteilsausgleichen bis hin zu Beleidigungen, Hassrede und Drohungen.

Während sich 7 Prozent der Männer unsicher an der HU fühlen, sind es bei den Frauen 25 Prozent und Angehörigen eines anderen Geschlechts 53 Prozent. „Die HU ist offensichtlich kein sicherer Ort – schon gar nicht für Menschen, die sowieso gesellschaftliche Diskriminierungserfahrungen machen. Das ist ein Armutszeugnis“, heißt es im Lagebericht.

Noch drastischer sind die Ergebnisse einer Vollerhebung von 2023 an der Hochschule für Musik und Theater München. Die Hochschule stand zuvor im Fokus eines bundesweiten Skandals, nachdem ihr ehemaliger Präsident wegen sexueller Nötigung zu elf Jahren Haft verurteilt worden war. 89 Prozent der Befragten berichteten, Machtmissbrauch selbst erlebt, gesehen oder davon gehört zu haben, 70 Prozent schilderten eigene Erfahrungen. Die Hälfte der Befragten habe strukturellen Sexismus, Rassismus oder Diskriminierung aufgrund ihrer künstlerischen Einstellungen erlebt, beobachtet oder davon erfahren. Die Täter: mehrheitlich Männer über 40.

Alles bloß Einzelfälle?

Es sind drastische Beispiele, die jedoch kein Ausreißer sind. In einer großen bundesweiten DZHW-Studie von 2022 gaben 26 Prozent der Studierenden an, während ihres Studiums diskriminiert worden zu sein. Fast die Hälfte berichtete, Diskriminierung bei anderen beobachtet zu haben — am häufigsten aufgrund des Geschlechts und der Herkunft. Fast zwei Drittel berichteten von Herabwürdigung und Benachteiligung. Solche Erfahrungen können zu persönlichem Rückzug, Leistungsangst oder gar Studienabbrüchen führen.

Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt sind dabei kein Randthema, sondern ein strukturelles Problem. Die Bochumer Studien zu sexualisierter Gewalt an Hochschulen zeigten bereits 2015, dass über 19 Prozent der weiblichen Hochschulangehörigen sexuelle Belästigung erleben und dreimal häufiger von interpersonalen Übergriffen betroffen sind als männliche Studenten. Auch das Unsicherheitsgefühl ist bei Frauen deutlich stärker ausgeprägt, was zu Belastungen in Studium und Beruf führt — ein Viertel der Befragten gab an, während Rand-Tageszeiten Lehrveranstaltungen zu meiden. Auch queere Personen, Menschen mit Migrationshintergrund, Behinderungen und abweichender sexueller Orientierung sind in erhöhtem Maße von Diskriminierung und Übergriffen betroffen. Gleichzeitig weisen die Autor:innen der Bochumer Studie darauf hin, dass aufgrund hierarchischer Abhängigkeitsverhältnisse im Studium von besonders hohen Dunkelziffern ausgegangen werden müsse.

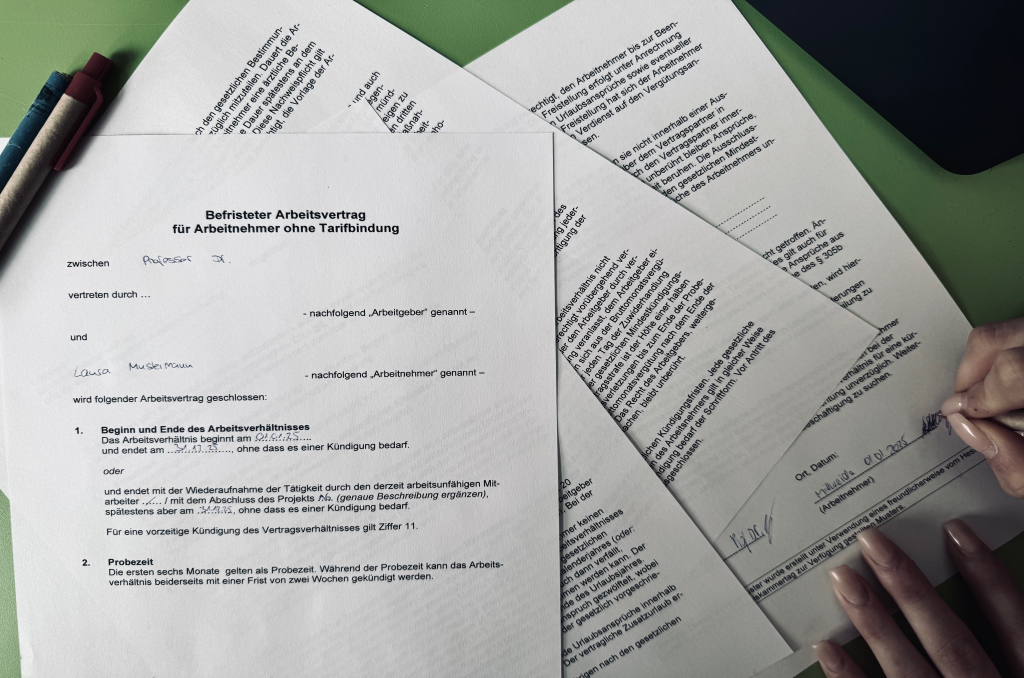

Dabei zeigt die Forschung: Das Wissenschaftssystem selbst begünstigt diesen Machtmissbrauch. Meist bündeln sich viele Machtbefugnisse auf einer Person: Betreuung, Bewertung, Vertragsentscheidungen und Karriereurteile. Zusätzlich verstärken befristete Verträge Abhängigkeiten, die wissenschaftliche Mitarbeitende besonders gefährden.

Befristete Arbeitsverträge begünstigen Machtmissbrauch, Foto: Alexander Kalin

„Die Mischung von deutschem Beamtenrecht, einer Kultur überhöhter professoraler Autorität und der extrem prekär gestalteten Arbeitssituation (…) führt zu Strukturen, die Machtmissbrauch fördern und eine Aufklärung solcher Fälle schwer bis unmöglich machen“, heißt es in einem offenen Brief von 150 Professor:innen, der 2023 an das BMBF, die Landesministerien, die Präsidien von Universitäten und Fachhochschulen geschickt wurde.

Dass Machtmissbrauch verstärkt dort auftritt, wo gesellschaftliche Ungleichheiten dazukommen, gefährde laut HU-Lehrkraft Lisa Niendorf nicht nur individuelle Karrieren, sondern auch die „Integrität der Wissenschaft insgesamt“, wie sie in einem Artikel der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft argumentiert. Und wie wirken all diese Strukturen an einer kleinen Hochschule wie Mittweida? Dafür lohnt der Blick auf jene, die den Hochschultag erleben. Eine davon ist Franziska Stauche.

„Wir ruhen uns auf Errungenschaften aus“

Franziska Stauche sitzt in einem Büro im Haus 20 der Hochschule Mittweida. Machtmissbrauch, Ungleichheit und Geschlechterverhältnisse ziehen sich durch all ihre wissenschaftlichen Stationen. Hochschulen würden diese Probleme kennen, aber insgesamt dazu neigen, sie totzuschweigen. Das liege am Menschen selbst: „Wenn man Privilegien hat, hat man die Macht. Wenn man die aber einmal hatte, ist das dem Menschen so inne, dass er die nicht unbedingt abgeben möchte.“ Deswegen würden sich Strukturen nur sehr langsam verändern — auch an Hochschulen.

Büro von Franziska Stauche im Haus 20, Foto: Alexander Kalin

Seit knapp drei Jahren forscht Franziska Stauche im ESF-Projekt FioKo (Frauenförderung durch individuelle und organisationale Kompetenzen in Bildung und Beruf) zu fachkulturellen Hürden für Frauen.

Fachkulturen und MINT

Die Abkürzung MINT steht für die Ausbildungsfelder Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Der Frauenanteil in diesen Fächern ist, verglichen mit anderen Studienfächern, weiterhin erheblich gering.

Fachkulturen meint „gemeinsame Wahrnehmungs-, Denk-, Wertungs- und Handlungsmuster innerhalb von Fächern an Hochschulen“. Diese Gemeinsamkeiten zwischen Angehörigen einer Disziplin, in Denken, Wahrnehmen und Handeln, würden dabei, so Stauche, aus dem Arbeitskontext bis in das Private hineinreichen. Demnach würden beispielsweise Mathematiker:innen die Welt eher anders betrachten, als Gesellschaftswissenschaftler:innen.

Ziel des FioKo Projekt ist es, Rückschlüsse zu ermöglichen, inwiefern die Fachkulturen der MINT-Fächer zu diesem geringeren Frauenanteil beitragen könnten.

MINT-Fächer seien immer noch besonders stark männlich geprägt. Dabei beginne das Problem der stereotypen Zuschreibungen schon im Kindesalter. So wird häufig gedacht: „Jungs sind eher technikassoziiert, bei Mädchen ist es die Literatur. Jungs sind gut in Mathe, Mädchen sind gut in Deutsch“, erklärt Stauche. Solche unbewussten Muster setzen sich bei der Berufswahl und an Hochschulen fort. Frauen müssten häufig mehr Aufwand betreiben, um genauso ernst genommen zu werden wie ihre männlichen Kollegen. Um zu bestehen, so Stauche, passen Frauen sich an. Sie kleiden sich beispielsweise zurückhaltender, zeigen keine Schwäche oder versuchen sich ihre Mutterschaft nicht anmerken zu lassen. Dieses Anpassungsprinzip beschreibt sie mit der Rhetorik der Gleichheit. „Es wird gesagt, wir sind schon gleichberechtigt. Dadurch wird das Strukturelle dahinter verdeckt und verschwiegen, was es der Gleichstellung wiederum schwieriger macht.“

Strukturelle Lücken verschärfen die Lage. In Sachsen ist Gleichstellungsarbeit zwar gesetzlich geregelt – die Finanzierung wiederum nicht. Der Berg an zu bewältigenden Aufgaben könne jedoch im Ehrenamt kaum geleistet werden. Hochschulen würden diese Gesetzeslücken nutzen: „Das Gesetz sieht keine Festanstellung für Gleichstellungsbeauftragte vor, dieser Spielraum wird genutzt und die Aufgaben auf das Ehrenamt übertragen.“ So auch in Mittweida. Eine Festanstellung stehe noch nicht einmal zur Debatte – denn aktuell fehlt es noch an flächendeckenden Ehrenämtern an der HSMW. So gibt es beispielsweise in der Hochschulverwaltung nach wie vor keine Gleichstellungsbeauftragte.

Auch stellt die Nachwuchsforscherin anhand quantitativer Befragungen an sächsischen Hochschulen fest, dass das wissenschaftliche Personal wenig über Gleichstellungsarbeit weiß. Dahinter liege ein verbreitetes Missverständnis: Gleichstellung sei bereits erreicht. „Die Situation, wie sie jetzt ist — dass Frauen Vollzeit arbeiten können, dass sie sich aussuchen können, wo sie arbeiten, dass es Kinderbetreuung gibt — wird als selbstverständlich betrachtet. Aber das sind historisch betrachtet Errungenschaften der Frauenbewegungen.“ Als stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Medienfakultät erlebte sie das selbst: „Das ist so subtil und irgendwie auch so normal, dass ich es mir selber gar nicht merken kann, was mir da alles entgegenkommt.“ Für Stauche zeigt sich darin ein Kernproblem: Ohne Bewusstsein für Strukturen entstehe auch kein Veränderungsdruck. „Wir ruhen uns viel zu oft auf diesen Errungenschaften aus und denken: Ach, was soll da jetzt noch kommen?“

Poster im Haus 39 zum Gleichstellungstag der Hochschule Mittweida, Foto: Alexander Kalin

Gleichzeitig beobachtet sie, wie oft Verantwortung abgeschoben werde. Sätze wie „Naja, das hat doch nichts mit mir zu tun“ höre sie besonders häufig von Männern. Verbündete gebe es zwar, aber sobald es mit Anstrengungen verbunden sei, werde es komplizierter. Gleichstellung werde damit zum Frauenproblem gemacht. Und ja, sagt Stauche, „hier gibt es auch Personen an der Hochschule, die sich aktiv querstellen. Und das machen sie auch sehr deutlich und verstecken das nicht.“ Hinzu komme in Mittweida ein ungewöhnlicher Faktor: fehlender studentischer Gegendruck. An großen Universitäten sind studentische Proteste oft Motoren für Veränderung. „Aber das ist hier gar nicht. Was uns auch ein bisschen die Hände bindet.“ Wolle das Gleichstellungsteam Projekte umsetzen, werde sofort gefragt, ob es überhaupt Bedarf gebe. Könne man diesen nicht beweisen — existiere er offiziell auch nicht.

So erweist sich auch der Ausbau von All-Gender-Toiletten als langwierig und diskussionsreich. „Wir wissen, dass es nicht-binäre Personen an der Hochschule gibt, aber wir haben keine Forderungen aus der Studierendenschaft und damit keine Argumentation in der Hand.“ Für Stauche ist klar, was sich ändern muss: politische, institutionelle und individuelle Verantwortungsübernahme — sowie ein Bewusstsein dafür, dass Hochschulen historisch nicht für alle gemacht wurden. „Sie sind von Männern aufgebaut worden, für Männer.“ Schon 1386 gründete sich in Heidelberg die erste deutsche Universität — Frauen erhielten jedoch erst 1908 das Immatrikulationsrecht in Deutschland. „Das sind gerade mal gute 100 Jahre — und das merkt man.“ Für die Zukunft der Hochschule Mittweida wünscht sich Franziska Stauche viel, aber vor allem eines: Parität.

Immer wieder hängen am Haus 1 der HSMW Banner von Kampagnen wie „Weltoffene Hochschulen gegen Fremdenfeindlichkeit“. An der bundesweiten Kampagne „#HochschulenZeigenHaltung“ für eine offene, solidarische und freie Wissenschafts- und Hochschulkultur, die am 13. Oktober 2025 startete, nahm die HSMW jedoch nicht teil, Foto: Alexander Kalin

Zwischen Anspruch und Realität

Offiziell verpflichtet sich die Hochschule Mittweida (HSMW) in Gleichstellungs- und Diversitykonzepten, ihren Leitlinien und dem Hochschulentwicklungsplan zu Chancengerechtigkeit, Antidiskriminierung und familienfreundlichen Studien- und Arbeitsbedingungen. Die Dokumente formulieren deutliche Ziele: mehr weibliche Professuren, bessere Vereinbarkeit, Sensibilisierung für Diskriminierung und niedrigschwellige Beratungsangebote. Organisiert ist das über ein dezentrales Modell: Jede Fakultät und jedes Institut wählt eigene Gleichstellungsbeauftragte.

Gleichstellungsbeauftragte an der Hochschule Mittweida nach Fakultät und Institution (Stand Januar 2026), Darstellung: Jörn Schröder

Darüber steht die zentrale Gleichstellungsbeauftragte Dr. phil. Angela Freche, seit 2023 zusätzlich Vorsitzende des Diversity-Managements, welches Gleichstellung, Internationales, Familienfreundlichkeit, Gesundheitsmanagement und Inklusion gemeinsam bündelt. All das verantwortet sie ehrenamtlich. Unterstützt wird sie von Projektmitarbeiterin Valeria Winkler, die mit einer halben Stelle für Aufgaben der Gleichstellung tätig ist und daneben lehrt sowie Fakultätsprojekte betreut. Beide erzählen, wie viel in den letzten Jahren neu entstanden sei: eine transparentere Website, das Gender-Monitoring und eine Empfehlung für gendersensible Sprache. Angela Freche spricht bei Personalversammlungen, die AG Gleichstellung trifft sich monatlich, der Studierendenrat (StuRa) ist mit einem eigenen Referat für Gleichstellung und Diversity eng eingebunden. „Wir sind da sehr transparent“, sagt Freche, „und versuchen regelmäßig in Newslettern zu informieren und zu zeigen, dass es uns gibt.“ Die Wahrnehmung sei deutlich gestiegen, jedoch weiterhin ausbaufähig. Gerade die Studierenden seien schwer zu erreichen.

Ein Blick in das Gender-Monitoring zeigt zugleich, wie groß der Abstand zwischen Anspruch und Realität bleibt. Stand März dieses Jahres sind nur 21 Prozent der Professuren an der HSMW weiblich besetzt – weniger als im bundesweiten Durchschnitt von rund 28 Prozent und unter dem sächsischen Schnitt von 27,3 Prozent. In der Fakultät der Ingenieurswissenschaften liegt der Anteil sogar nur bei 10 Prozent.

Interaktives Diagramm über den Anteil von Frauen im Hochschulkontext im Vergleich zwischen der HSMW, dem Freistaat Sachsen, auf Bundesebene sowie innerhalb der EU, Diagramm: Jörn Schröder, Datenquelle: GWK Bonn

Bei den Studierenden hängt es stark vom Fach ab: Während Frauen in den Fakultäten der Sozialen Arbeit und Medien stark vertreten sind, zählt das Wintersemester 2024/25 nur 64 Studentinnen der Ingenieurwissenschaften – von eingeschriebenen 657. Unter den Beschäftigten gleichen sich die Geschlechteranteile langsam an, in der Leitungsebene dagegen nicht: Nachdem die langjährige Kanzlerin in den Ruhestand ging, ist die Hochschulleitung aktuell zu 100 Prozent männlich besetzt.

Im Gleichstellungskonzept steht zwar das Ziel, künftig mindestens 25 Prozent der Hochschulleitung weiblich zu besetzen – ein Ziel, das Rektor und Gremien ausdrücklich mittragen würden. Doch Dr. Freche verweist darauf, dass die Leitung im Moment nur abbildet, wie es bei den Professuren aussieht. Um mehr Frauen in Spitzenpositionen zu bringen, müsse man „von unten herauf“ ansetzen: Frauen auf Professuren berufen, sie in Gremien und Leitungsaufgaben bringen, damit sie später für Führungsämter in Frage kommen. Widerstände gäbe es trotzdem, sagt sie: „Wir erleben schon, dass Frauenförderung in manchen Bereichen als Diskriminierung von Männern gesehen wird.“ Deshalb würden die Statistiken öffentlich gemacht, um darzulegen, „dass es eben eine strukturelle Benachteiligung gibt, die sich erstmal in Richtung Chancengleichheit entwickeln muss“.

Während die Strukturen ausgebaut werden, bleiben Meldewege für Betroffene ein heikler Bereich. Auf der HSMW-Website sind Zuständigkeiten zwar ersichtlich, aber nicht, wie ein Verfahren abläuft. „Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, welche Konsequenzen auf mich zukommen werden“, schildert Valeria Winkler als eine mögliche Sorge. Auch bestehen Unsicherheiten, ob der eigene Fall überhaupt „schwer genug“ sei, um eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Zählt der komische Blick meines Professors? Reicht ein sexistischer Witz aus? Deshalb arbeite man daran, Abläufe konkreter, verständlicher und sichtbarer zu machen.

Wenn Betroffene schließlich nicht nur eine Beratung in Anspruch nehmen, sondern einen Diskriminierungsvorfall melden möchten, entscheiden die Gleichstellungsbeauftragten, ob der Fall gemeinsam mit der AGG-Beschwerdestelle weitergeht. Sobald eine offizielle Beschwerde eingereicht wird, verlässt sie den vertraulichen Raum — ein notwendiger, aber für Betroffene angsteinflößender Schritt. Wie oft solche Situationen vorkommen, wie oft Beratungsgespräche angenommen und offizielle Beschwerden eingereicht werden, möchte die Gleichstellungsbeauftragte nicht preisgeben.

Anlaufstellen für Studierende und Beschäftigte an der HSWM (Stand: Januar 2026), Tabelle: Kyriaki Linoxylaki/Jörn Schröder

Wie verbreitet Diskriminierung, Übergriffe oder Machtmissbrauch an der Hochschule tatsächlich sind, weiß niemand. Eine statistische Erfassung findet bislang nicht statt. Auf Anfrage teilt die Gleichstellungsbeauftragte mit, dass die Hochschule 2026 erstmals eine umfassende Befragung zu Diskriminierung, Machtstrukturen und Sicherheit auf dem Campus plant. „Wenn wir Ziele formulieren wollen, müssen wir wissen, wo wirklich die Probleme aktuell sind“, sagt Valeria Winkler. Parallel arbeitet das Diversity-Management an konkreten Maßnahmen: einem Projektantrag zur diskriminierungssensiblen Lehre, Weiterbildungsangeboten, aktivem Recruiting von Professorinnen. Auch räumliche Sichtbarkeit gehört dazu – etwa mehr All-Gender-Toiletten. Doch auch hier zeigt sich kulturelle Trägheit. Sensibilisierung brauche Zeit. Wie Dr. Freche betont, müsse man einfach immer wieder erklären: „Das nimmt niemandem etwas weg, sondern schafft Möglichkeiten für andere.“

Die „neuen“ genderneutralen Toiletten sorgen an der HSMW für Kontroversen. Tatsächlich waren die Toiletten, wie diese in Haus 20, auch vorher schon für alle Geschlechter – nur das Schild ist neu, Foto: Alexander Kalin

„Hier ist man nicht nur eine Nummer“ – mit Preis

Wenn Max Schulze über den Campus läuft, bleibt er ständig stehen. Jemand fragt nach Geld für ein Projekt, ein anderer klagt über eine Bewertung, eine dritte Person erzählt von Ärger im Modul. Seit Sommer 2024 ist er Vorsitzender des Studierendenrats. Politisiert habe er sich früh. „Ich bin mir meiner Stellung in der Gesellschaft als weißer, heteronormativer Mann bewusst“, sagt er. „Leider hat meine Stimme teilweise doch mehr Gewicht.“ Sein Engagement rühre daher vor allem aus Solidarität für die Studierenden: „Ich weiß, wie es ist, wenn es einem scheiße geht, wenn man von allem im Stich gelassen wird.“

Der Studierendenrat, kurz StuRa, sei dabei Orientierungspunkt. Gibt es Probleme, würden sich Studierende häufig nicht trauen oder wüssten schlicht nicht, wohin. Oft gehe es um Gelder, Fristen und Kommunikationsprobleme. Aber immer wieder eben auch um Macht. Mittweida werbe gerne damit, dass Studierende hier keine bloße Nummer seien. „Der Prof. kennt dich, du begegnest dem auf dem Gang, kannst kurz quatschen.“ Das findet Max toll – bis es um Kritik geht. „Dass jeder weiß, wer du bist, sorgt dann halt auch wieder dafür, dass du nicht laut werden willst.“

Gerade in Projektarbeiten beobachte er seit Jahren, dass sich Studierende stark abhängig fühlen. Bewertungsmatrizen hin oder her: „Die Studierenden sagen mir: ‚Wir können uns nicht beschweren, weil die Person uns bewertet.‘“ Allein dieses Gefühl reiche aus, um Kritik zu verhindern. Immer wieder habe Max versucht, gemeinsam mit Betroffenen Vorfälle zu melden. Doch immer wieder würden diese sagen: „Okay – aber erst nach der Projektbewertung“ – bis die Sache letztlich im Sand verlaufe. Neulich sprach Max das Thema im Fakultätsrat Medien an. Machtverhältnisse würde man so nicht wahrnehmen, hieß es darauf in seiner Erinnerung. Für Max ein Schlüsselmoment. Bis dahin sei er davon ausgegangen, dass die Lehrenden sich dessen bewusst sind. Jetzt zweifle er daran.

Symbolbild an der HSMW, Foto: Alexander Kalin

Frustrierend findet der Medienmanagementstudent sowie medienMITTWEIDA-Redakteur, wie unterschiedlich Kritik behandelt werde. Geht es etwa um Abläufe, stoße Max im Rektorat auf offene Ohren. Anders sei es, wenn Personen betroffen sind – vor allem jene mit Prestigecharakter. Dann höre er oft: „Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.“ Max wünscht sich stattdessen offene, klärende Gespräche. Kritik dürfe nicht als Angriff verstanden werden, sondern als Einladung, gemeinsam Lösungen zu finden. Trotzdem bleibt er optimistisch. Er erlebt Lehrende, die zuhören, reflektieren und unterstützen — „das sind vor allen Dingen Frauen“, sagt er.

Auch habe ihn einst ein Professor daran erinnert, warum Hochschulen existieren: „Wir sind nur hier, weil Sie hier sind. Wenn wir keine Studierenden hätten, dann hätten wir die Hochschule Mittweida nicht.“ Dafür bräuchte es aber auch eine aktive Studierendenschaft. „Ich wünsche mir von den Studierenden einfach mehr Bewusstsein dafür, dass sie hier wirklich studieren und auch ihre Lebensrealität hier so ein bisschen mitgestalten können“, sagt Max. Gleichzeitig weiß er, wie schwer das ist: Viele pendeln, sind vielleicht finanziell schwächer aufgestellt und schlicht erschöpft. Dass es diesen Studierenden gut geht, treibe ihn an. „Das sind alte, gewachsene Strukturen – und die aufzubrechen ist extrem schwer, wenn man nicht in den richtigen Machtverhältnissen steht.“

Macht entsteht nicht nur durch Titel

Was Max über Machtverhältnisse erzählt, ist wissenschaftlich erklärbar. Wer über Macht an Hochschulen spricht, denkt oft an Ämter, Titel und Gremien. Doch ein großer Teil davon zeige sich auch in Gesprächen — in Tonlagen, Blicken, Pausen. Die psychologische Kommunikationstrainerin Babett Nimschowski, die an der Hochschule Mittweida zu kommunikativem Status lehrt, erklärt Macht als Zusammenspiel von Struktur und Kommunikation. Aus kommunikationspsychologischer Sicht lassen sich zwei Ebenen unterscheiden: der soziale Status, also formale Positionen wie Professor:in oder Student:in, und der kommunikative Status, das beobachtbare Verhalten in Interaktionen – etwa Körpersprache, Stimme oder Wortwahl. Während der soziale Status institutionell festgelegt ist, kann der kommunikative Status situativ verändert werden. Dennoch entscheide er häufig darüber, wessen Argumente gehört werden.

Verstärkt wird dieses Gefälle durch den sogenannten Matthäus-Effekt: Personen mit formaler Stellung erhalten häufig mehr Anerkennung für vergleichbare Leistung. Gerade Studierende, sagt Nimschowski, gerieten dadurch in kommunikative Fallen. Denn viele argumentierten sachlich — in der Annahme, dass Inhalt überzeuge. Doch manche Gesprächspartner:innen klärten zuerst Rang und Zuständigkeit. „Wer dieses Bedürfnis nach Rangklärung ignoriert, prallt mit seinen Argumenten ab.“

Zwar sieht die Kommunikationstrainerin an Hochschulen ein strukturell gut funktionierendes System von sogenannten Checks and Balances, das Einfluss gut verteile. Praktisch aber dominiere oft die vertikale Struktur, wenn Studierende ihre Mitbestimmungsrechte nicht ausreichend nutzen. Gerade in Mittweida zeigt sich: Fachschaftsräte bleiben in Teilen unterbesetzt, Wahlfristen müssen verlängert werden, hochschulpolitische Debatten verlaufen still. „Klimakrise, gesellschaftliche Unsicherheit, ökonomischer Druck. Ihre Generation duckt sich weg, aus Selbstschutz“, verteidigt Nimschowski. Das Problem: Wenn Studierende sich nicht beteiligen, verschieben sich Machtverhältnisse automatisch — und Entscheidungen wandern dorthin, wo Strukturen stabil sind — in die Leitung, in die Verwaltung, zu jenen, die ohnehin schon Einfluss haben.

Gleichzeitig beobachte Babett Nimschwoski ein Paradox moderner Hochschulen: Offiziell würden Hierarchien flacher und Entscheidungswege partizipativer. Doch je weniger Orientierung formale Titel bieten, desto stärker werde Status kommunikativ verteidigt. Macht wandert also nicht ab — sie verändert ihre Form. Genau das mache den Umgang mit Macht an Hochschulen so komplex. Für sie liege darin aber eine Chance. Hochschulen könnten Trainingsfelder sein, in denen Studierende üben, Macht zu erkennen, anzusprechen, auszuhalten und sich letztlich auf berufliche Systeme vorzubereiten. Der Schlüssel dazu sei, erklärt die ausgebildete Psychologin, Statusflexibilität: Wer situativ zwischen Hochstatus — also klarer Haltung, aufrechter Körperhaltung und selbstbewusster Sprache — und bewusstem Tiefstatus, etwa bei einer Bitte um Fristverlängerung, wechseln könne, finde häufig Gehör — ganz unabhängig vom Titel.

Und wer versteht, wie Status kommuniziert wird, könne nicht nur Missstände klarer benennen — sondern auch ihre Veränderung mitgestalten. Doch was, wenn man von alledem keine Ahnung hat und missbrauchter Macht schutzlos ausgesetzt ist? Alexandra erinnert sich an einen solchen Moment.

„Mittweida hat mich umgehauen“

Fachabitur, Prüfungsphase, Kunstraum. Alexandra ist fast fertig mit ihrem Bild und geht in den Nebenraum, Pinsel auswaschen.

Nachgestelltes Bild von Alexandras Prüfungssituation, Foto: Alexander Kalin

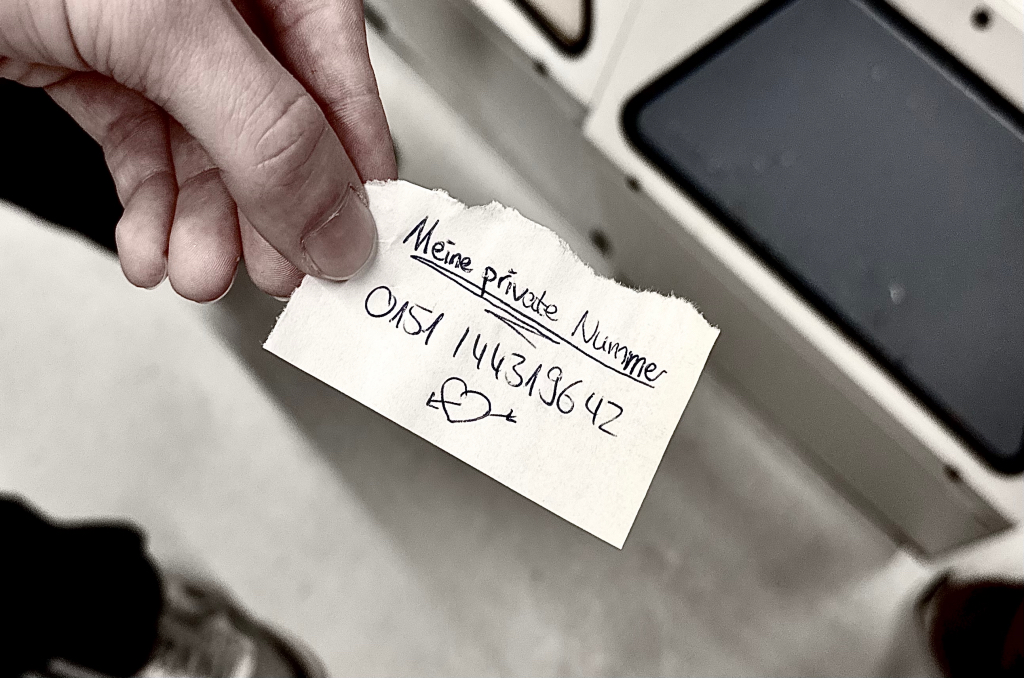

Der Mathelehrer folgt ihr — derselbe, der sie Wochen zuvor mit wohl fetischistischen Hintergedanken im Fahrstuhl gefragt hatte, ob sie aus Thailand komme. Jetzt stellt er die gleiche Frage erneut. Dann fragt er, ob sie sich privat mit ihm in seiner Wohnung treffen wolle. Er drückt ihr seine Visitenkarte mit Privatnummer in die Hand. Alexandra ist 21, mitten in einer Abschlussprüfung, er Mitte bis Ende 60 – und Aufsichtsperson. „Ich war überfordert und hatte Angst, wenn ich was sage, muss ich die Prüfung abbrechen.“ Also nimmt sie die Karte, lächelt nervös und geht zurück an ihren Platz. Wer heute vor ihr sitzt, sieht eine selbstbewusste, strahlende Medienmanagementstudentin im dritten Semester. Doch diese Situation begleitet sie bis heute.

Nachgestelltes Bild der Visitenkarte, die Alexandra erhalten hatte, Foto: Alexander Kalin

Am Tag nach der Prüfung sei sie damit zur Vertrauenslehrerin gegangen, habe die Visitenkarte vorgelegt und alles geschildert. Die Lehrerin sei geschockt gewesen — aber danach ist nichts passiert. Der Mann bleibt an der Schule. „Ich dachte, man kehrt das jetzt unter den Teppich und ich vergesse das irgendwie“, sagt Alexandra. „Aber es ist trotzdem etwas, was mich begleitet. Bis heute.“ Vier Jahre war Alexandra an der Privatschule, für ihren Schulabschluss und die anschließende Grafik- und Mediendesignausbildung. Sie erzählt von Lehrkräften ohne pädagogische Erfahrung, laut werdenden Dozierenden und einem Mathelehrer, der Aufgaben an die Tafel schrieb, den Raum verließ, zurückkam und tobte, wenn niemand ein Ergebnis hatte. Auch Beschwerden seien nur auf Druck der Eltern ernst genommen worden – und entlassene Lehrkräfte wenig später wieder eingestellt worden. „Das Klima war grundlegend schwierig.“

Vielleicht fällt ihr Mittweida deshalb so stark auf. Erst nach ein, zwei Semestern merkt sie den Unterschied. „Das ist so ein respektvoller Umgang hier“, sagt sie. Niemand sexualisiert sie, niemand kommentiert ihr Aussehen. Dozierende würden gendern, nachfragen und Kritik ernst nehmen: „Es ist wirklich auf Augenhöhe. Egal ob einfach quatschen, diskutieren oder wenn man Hilfe braucht“, erzählt die inzwischen fünfundzwanzigjährige strahlend. Probleme? Bisher keine. Auch unter ihren Kommiliton:innen erlebt sie Offenheit, Sensibilität und Unterstützung. Vielleicht, sagt sie lachend, hat sie heute auch einfach andere Ansprüche. „Ich habe schon sehr viele Sachen gehört.“

Die Frage, die bleibt

Alexandras Geschichte zeigt beides: wie verletzlich Menschen in hierarchischen Bildungssystemen sind – und wie sehr es einen Unterschied macht, ob Strukturen greifen, wenn etwas passiert. Mittweida ist für sie ein Gegenentwurf zu früheren Erfahrungen. Doch ihr Vertrauen in den Campus sagt noch nichts darüber, wie es anderen Studierenden geht. Hochschulen sind der Spiegel einer Gesellschaft, die Chancengleichheit gern behauptet und doch immer wieder daran scheitert, sie herzustellen.

Mittweida ist keine Ausnahme, sondern ein Beispiel: für Bemühungen, für Widersprüche, für Fortschritte und blinde Flecken. Für eine Hochschule, in der vieles besser läuft als anderswo — und in der trotzdem niemand sagen kann, wie viele Studierende schweigen, weil sie sich nicht trauen. Wo Gleichstellungs- und Diversitätsziele existieren, aber ihre Umsetzung an Ressourcen, Routinen und fehlendem Druck scheitern kann. Vielleicht ist das die eigentliche Zumutung dieses Themas: Niemand kann es allein lösen. Weder Studierende noch Gleichstellungsstellen, noch Hochschulleitungen. Es braucht eine Kultur, die Kritik nicht als Angriff versteht, sondern als Voraussetzung akademischer Qualität. Doch solange sich Hochschulen vor allem darüber definieren, wie gut alles funktioniert, fehlt der Raum, darüber zu sprechen, wo es nicht funktioniert. Denn blinde Flecken entstehen dort, wo niemand mehr fragt – wo alle davon ausgehen, dass es „bei uns“ schon passt.

Zurück im Studio des Medienforums. Es ist später Nachmittag, das letzte Panel des ersten Tages diskutiert die Frage eines ostdeutschen Leitmediums und der mangelnden Repräsentativität ostdeutscher Perspektiven in Redaktionen. Im Publikum sitzen Studierende, Frauen, Menschen mit migrantischen Wurzeln, Erstakademiker:innen, ostdeutsche Medienmachende — die Vielfalt jener Region, über die gesprochen wird. Auf der Bühne aber, wo es um Repräsentation geht, soll die Zukunft des ostdeutschen Journalismus sitzen — und erinnert bemerkenswert an seine Vergangenheit.

Abschlusspanel Tag Eins des Medienforums 2025 zum Thema „Wann kommt das Leitmedium aus dem Osten?“, Foto: Kyriaki Linoxylaki

Text: Kyriaki Linoxylaki, Fotos: Alexander Kalin/Kyriaki Linoxylaki, Grafiken: Kyriaki Linoxylaki/Jörn Schröder